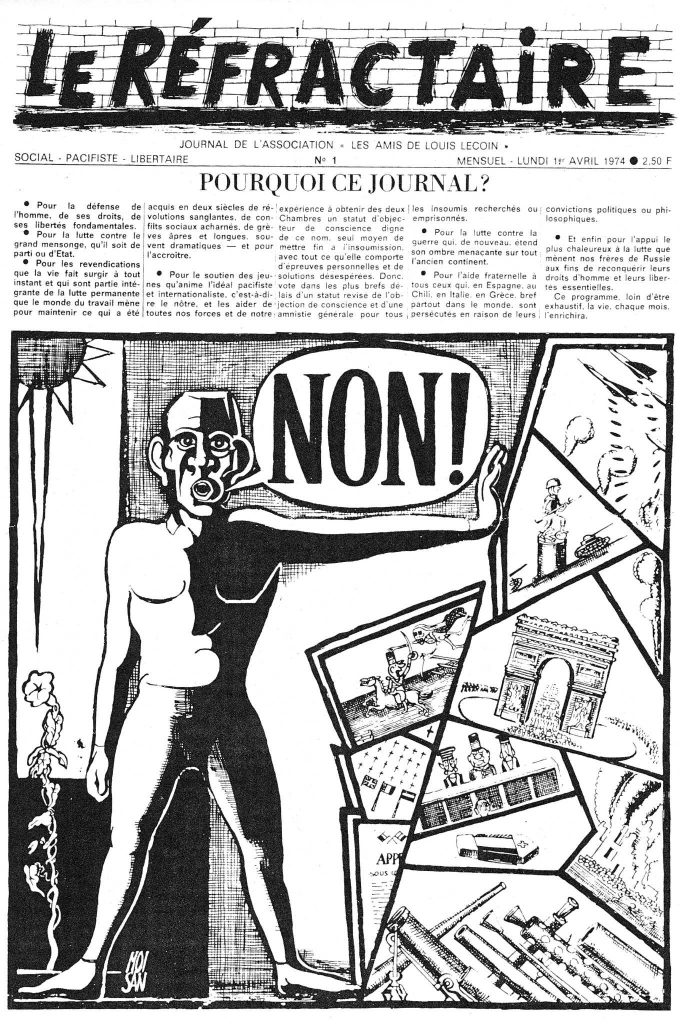

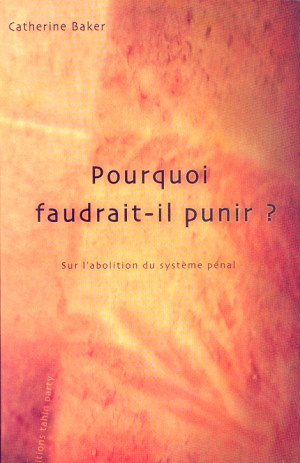

Livre classique de Catherine Baker sur la critique et l’abolition du système pénal et carcéral.

« Bien des philanthropes, depuis la création de la prison, luttent pour une amélioration du sort des détenus. C’est d’ailleurs la moindre des choses. On peut indéfiniment réformer et reformer ainsi la prison.

On peut aussi vouloir son abolition, sa suppression pure et simple. Comme on a supprimé les tortures de l’arsenal pénal.

Elle est un supplice, au même titre que la goutte d’eau sur le crâne et tous les supplices qui visent l’énervement.

Elle repose sur l’idée qu’elle doit être dégradante et humiliante : au sens le plus littéral du terme, elle se veut une peine infamante.

Les modernes, malgré les concessions au populisme d’aujourd’hui sur le « tout sécuritaire », s’accordent à la trouver archaïque. Mais on peut s’attendre à ce qu’elle soit remplacée par quelque chose de pire.

C’est pourquoi la question essentielle n’est pas celle du comment, mais du pourquoi.

Pourquoi punir ? Pourquoi faudrait-il punir ? »

Cliquer sur la couverture pour accéder au pdf du livre :

Livre disponible aux éditions Tahin Party

Livre disponible aux éditions Tahin Party

Un autre livre de Catherine Baker disponible sur le site :

Insoumission à l’école obligatoire