Cette sélection de textes réalisée par Alexandre Skidra et publiée pour la première fois en français en 1978, est une contribution importante à la critique des théoriciens et des organisateurs du mouvement socialiste du XIXe siècle et du début du XXe. Toute ressemblance avec certains de nos contemporains n’est pas fortuite…

Penseur polonais écrivant en russe, Jan Waclav Makhaïski, fréquenta longuement, à la fin du XIXe siècle, les milieux révolutionnaires russes et internationaux, en particulier au cours de ses années d’exil en Sibérie. A la suite d’une réflexion approfondie sur les classiques du marxisme, il abouti à une conclusion extrême.

Pour lui l’idéologie socialiste dissimule, en fait, les intérêt d’une nouvelle classe ascendante : les travailleurs intellectuels. Ces « capitalistes du savoir » utilisent leurs compétences dans la direction et la gestion du système dominant pour séduire les prolétaires, afin d’évincer les anciens possédants, « capitalistes de l’avoir », non pour détruire le capitalisme, mais pour aménager au mieux leurs intérêts. Dans cette nouvelle perspective de la lutte des classes, le clivage historique et idéologique ne se situe plus entre bourgeoisie et prolétariat, mais entre dirigeants et exécutants. Une analyse partagée par plusieurs théoriciens contemporains de Makhaïski, ou qui lui succédèrent.

Ce livre-clé permet de mieux comprendre l’évolution des socialistes et des gauchistes soixante-huitards, hier détracteurs du capitalisme au nom du prolétariat et de l’avenir d’une société radieuse, aujourd’hui ses partenaires conciliants au nom du bien public, tout cela pour sauvegarder leur place-charnière dans le système.

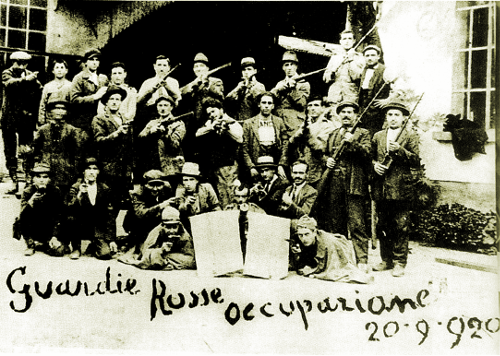

L’expérience historique, avec l’échec du projet d’émancipation du mouvement ouvrier au XXe siècle, illustre de manière saisissante la thèse de Makhaïski. Celle-ci prend forme sous nos yeux à travers divers textes publiés de 1898 à 1918.

Cliquer sur la couverture pour télécharger le pdf du livre : Le livre est également édité par les éditions Spartacus.

Le livre est également édité par les éditions Spartacus.

« Il est vrai que les intellectuels, tout comme les manœuvres, doivent vendre «leur force de travail» pour vivre, se «louer» à un patron ou à toute la société, à l’État. Cependant l’ouvrier vend ses mains nues, sa force physique, dont la nature l’a doté ; tout comme n’importe quel animal, il vend sa sueur et son sang. L’intellectuel, lui, apporte sur le marché ses connaissances qu’il a acquises grâce au travail, des ouvriers, comme le capitaliste son usine ; car, pendant qu’il étudiait à l’université, qu’il voyageait pour la «pratique» à l’étranger, les ouvriers, eux, se démenaient à l’usine, produisant les moyens de son enseignement, de sa formation «en faveur de l’humanité» […] Il vend aux capitalistes son savoir-faire pour extraire le mieux possible la sueur et le sang des ouvriers. Il vend le diplôme qu’il a acquis de leur exploitation […]. »

« Ceux qui ne se révoltent, tels les socialistes, que parce que le régime séculaire de pillage s’est aggravé, ceux-là ne font qu’exiger sa rénovation, son développement, et ne font rien de décisif pour sa suppression. C’est pourquoi les socialistes qui avaient promis tout au long du XIXe siècle la chute du régime bourgeois, n’ont fait en réalité que hâter son évolution, l’obligeant à aller de l’avant et à se rénover.

Ceux donc qui ne se révoltent que contre les maîtres dégénérés et inactifs, incapables de diriger davantage, ne font qu’en exiger de nouveaux plus capables, que faciliter leur avènement et, par conséquent, n’affaiblissent pas mais renforcent la domination séculaire de l’homme sur l’homme.

Tout comme les capitalistes se sont réconciliés avec les aristocrates, l’intelligentsia, tout le monde cultivé, se réconcilierait rapidement avec les anciens maîtres, pour un ordre socialiste, et la servitude des ouvriers ne ferait que se renforcer. »

« Les portes intérieures de ce cul-de-sac étaient fermées et verrouillées. Nous n’avions pas d’issue, car, à ce moment, la tête de colonne nous dépassait. Ce n’était pas une colonne mais une cohue, un torrent déchaîné qui emplissait la rue ; c’était le « peuple d’en bas » affolé par la boisson et la souffrance, rugissant et se ruant enfin pour boire le sang de ses maîtres. »